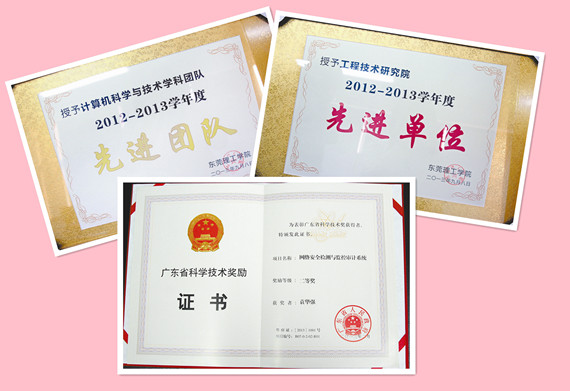

时光荏苒,岁月如歌。创建于2008年的工程技术研究院已走过了五载春秋,回顾过去的一千八百多个日日夜夜,他们并肩作战,以科研项目为重点,用自己的智慧与双手探索着科学之路。终于功夫不负有心人,他们凭借着丰硕的科研成果、务实的工作作风、默契的协作精神得到了学校师生的认可,于今年获得了学校“先进单位”的称号。

近日,记者走访了工程技术研究院,与院长袁华强教授、科研人员邓见光老师一同回顾了这五年的风风雨雨。

集结精英人才 探寻科研之路

2008年,为了有一个更好的科研环境,工程技术研究院应运而生。目前,工程技术研究院有教职工10人,其中有8人是博士。队伍结构精简,年富力强。袁华强教授更是被遴选为广东省第七批“千百十人才工程”国家级培养对象,他也是我校历史上第一位国家级层次的人才培养对象。在2009年,以他作为主持人的东莞市网络安全重点实验室获得东莞市科技局立项。此外,他还被评为享受国务院政府特殊津贴人员,同时还是2013年度东莞市劳动模范、我校计算机科学与技术学科的带头人。

众所周知,科研是一个积累的过程,更是一个长期探索的过程,优秀的科研成果来自于广泛阅读后的厚积薄发,来自于实验室日复一日的长期积累,更来自于个体与团队的通力合作与执著探索。采访中,邓见光老师告诉记者,很多时候为了赶一篇论文报告,他需要从早上8点开始一直工作到晚上12点,而且这种情况会持续一整个星期。为了让论文的思维逻辑更加协调一致,很多时候论文由一人完成,而非多人合作。因此,写论文时需要阅读大量相关的书籍和期刊,耗费时间较长。在记者采访前,邓见光老师刚从图书馆还书回来。而在袁华强教授的办公室里,记者也发现沙发上备有一叠被子。邓见光坦言,为了节约时间,在办公室睡觉是常有的事,不足为奇。

而在科研工作上,研究院科研团队一直坚持严谨踏实的态度。袁华强教授总是对论文质量、项目申报方案的可行性、实验结果等严格把关,力求将误差控制在最小的范围内。在做“基于曲线族的指纹识别技术及在流动人员管理中的应用”项目时,本已经过多次实验得出结果了,但袁华强教授出于严谨,还是坚持多做几次实验,以确保结果的准确性。

俗话说,一个人可以走得很快,一群人可以走得更远。团队的通力合作,能够达到一加一大于二的效果。邓见光老师也告诉记者,尽管现在很多时候论文是由一个人完成,但每个项目的成功申报,都离不开团队的合作。如今他们的合作也已形成了一种默契,他们一直在思路、科研嗅觉上保持高度的敏感,时刻追踪留意计算机知识和技术发展方向,主动捕捉计算机前沿技术和学科动态,通过浏览相关的学术期刊、学术报告等途径,将获取的最新信息、资料与团队成员分享,大家共同讨论课题,写项目申报书。

大家都知道,科研之路并非一帆风顺,也不可能走捷径就可以直达终点。工程技术研究院科研团队从不奢望有科研捷径可走。当记者问及科研过程中遇到过怎样的困难时,邓见光老师微笑着说:“困难太多了,现在突然让我表述,我一下子也说不上来。”他回忆道,在“网络安全监测与监控审计系统”项目成果申报奖项时,为了让答辩的PPT内容更加完整,展示时更有趣味,演讲者在演讲时能更好地把握演示节奏,将演讲时间精确到秒,他们修改PPT和模拟演示了10多遍,改动幅度不断减小,甚至当时还请工业设计专业的老师过来帮忙把把关。

潜心科研项目

收获累累硕果

一路走来,在科研的沃土上,工程技术研究院科研团队不断耕耘,不断收获。近两年,工程技术研究院的科研项目数以百计,立项经费数以万计,涉及的领域有指纹识别、网络安全、物联网等方面。据邓见光老师介绍,由该院承担申报的“广东高校网络与信息安全工程技术开发中心”已获省教育厅批准立项,下拨经费达70万元。在2012—2013学年度中,该院共有立项科研项目11项,其中广东省自然科学基金博士启动基金2项、广东省教育厅科技创新项目1项、广东省中小型企业创新基金项目1项、广东省普及型高性能计算机重点实验室开放课题1项、东莞市配套广东省产学研项目2项、深圳市科技研发资金新增资金“产学研”结合项目1项、东莞理工学院博士科研启动基金项目2项、江门市科技计划项目1项,总立项经费超过100万元,其中并不含“广东高校网络与信息安全工程技术开发中心”项目的资助经费。

科研成果方面也颇有建树。2012年,由工程技术研究院为牵头单位,与蓝盾信息安全技术股份有限公司、广东志成冠军集团有限公司合作完成的项目成果“网络安全监测与监控审计系统”获得广东省科学技术奖励二等奖。这个奖项也是我校历史上以第一单位所获的最高等级政府部门奖励。

除此之外,由邓见光老师作为负责人,联合广东大榕树信息科技有限公司、东莞市立升电脑科技有限公司共同完成的科研成果“基于无线传感器网络的环境数据感知与监测系统”,通过了东莞市科技局组织的科技成果鉴定,被拟奖为2013年度东莞市科技进步一等奖,目前已完成公示阶段。此项目成果也得到了鉴定委员会的认可,专家们认为该成果在环境监测领域已经达到国内领先水平。同时,研究院科研团队开发完成的“基于无线智能传感网络的手机实时医疗监护系统V1.0”和“无线传感网络感知数据服务系统V1.0”也分别取得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

服务社会经济

提高生产力水平

如今,现代科技的突飞猛进,为社会生产力的发展和人类的文明开辟了更为广阔的空间,有力地推动了经济和社会的发展。工程技术研究院科研团队的科研项目经过成果转化后也有着非常显著的经济效益和社会效益。“基于无线传感器网络的环境数据感知与监测系统”产品已在珠三角各工业园区的上百家企业以及医院、政府部门等领域应用推广,给人们的日常生活和工作安排带来了极大的便利。系统旨在大范围监测区域部署无线传感器网络,通过无线传感器节点来实时感知和采集各种环境数据信息,如温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等,将环境感知数据用于服务人们的日常工作、学习和生活上,同时还能够从宏观上帮助人们了解整个部署区域的环境状况和气候变化趋势。截止2012年底,该项目共实现营业收入4900多万元,累计实现利润总额300多万元。

而根据会计师事务所出具的审计报告,截止到2011年年底,“网络安全监测与监控审计系统”项目累计销售达2.4亿多元,实现利润多达5000万元。社会效益方面,该项目产品已被广泛应用于政府、电信、金融、军队、能源、交通、教育、流通等行业的1000多家客户群体,对提升我国信息安全水平起了重要作用。

面对这些成绩与荣誉,邓见光老师平和地说道:“这也没什么可张扬的,我们都是实实在在地做科研,我们希望能通过不断努力,在科研上有更多的突破。”

未来科研之路

任重而道远

谈及这次获得“先进单位”称号,邓见光老师笑了笑,称,“当时并没有过多地在意,只是将这一年的工作做了一个总结而已,没想到还获奖了。”袁华强教授也表示,这些工作都是份内工作,没有什么值得吹捧的,未来之路还很长,还需不断地努力。

对于未来计划,工程技术研究院的发展目标十分明确。袁华强教授希望团队人数能扩大到15人左右,未来5年新增科研经费能达到1000万以上,争取每个博士能拿到一个国家自然科学基金项目,团队成员能多发一些高水平论文,特别是能被SCI检索收录的论文。此外,他还表示会继续发展建设广东省高校网络与信息安全工程技术开发中心,在未来的五年里,继续保持计算机应用技术学科的省重点学科地位。他希望该团队继续潜心攀登科学高峰,为社会经济发展带来更多的效益。