时代可为,青年有为。在五四青年节来临之际,东莞理工学院第四届“莞工说”全面换新,以“莞青说”的全新姿态,打造面向全市青年学子的思想表达平台,以“寻问东莞·智向未来”为题,聚焦“人工智能+先进制造”战略,链接东莞城市发展与青年视角,在4月29日松山湖大礼堂呈现一场精彩不断的演讲。东莞理工学院党委副书记、校长马宏伟、副校长徐勇军,东莞市宣传部文明办主任邓珊珊、共青团东莞市委员会办公室主任何伟强、东莞广播电视台执行副总编辑冷皓,东莞数字集团副总经理余祥臣、东莞图书馆副馆长莫启仪等领导出席活动。

当晚近千人观众参加活动,线上直播点击量达到17.4万人次!10名莞工学子用青春热血畅享了一个个他们眼中的东莞科技发展现状与未来。莞工“莞青说”用三年淬炼,打造着湾区青年文化地标,为莞邑乃至湾区青年学子和青年创新创业人才搭建表达创新思想、抒发热血抱负、展现责任担当的平台,助力东莞高质量发展。

经过评选,文学与传媒学院陈嘉熙和机械工程学院万佳迪获得特等奖,教育学院(师范学院)李慧雯、文学与传媒学院吴雨韩、教育学院(师范学院)吴希之、材料科学与工程学院吴孜悦、文学与传媒学院刘颖熙、生态环境与建筑工程学院陈宇轩、生命健康技术学院陈梦洋、电信工程与智能化学院谢梓盛分别获得一等奖,其中陈梦洋和刘颖熙分别获得最佳风采奖和最具人气奖。教育学院(师范学院)、文学与传媒学院获评最佳组织奖。

篇章一:破界·新生——科技唤醒传统基因

当AI解析非遗技艺的深层逻辑,当科技重塑传统美食的记忆与健康,我们见证的不仅是文化的传承,更是传统基因与现代文明的深度融合,让传统文化重新焕发生机,实现“传出去”“活起来”“火出圈”。

来自两个文科学院的学子分别讲述了人工智能赋能传统行业、美食行业的故事。

AI的高速发展,让传统文教正在经历前所未有的变革,技术不仅革新教学方式,更激活艺术传承的新可能,作为莞邑新青年,如何乘着时代巨浪,让文化血脉在数字时代持续跳动。教育学院的吴希之与李慧雯分别从舞蹈和教育公平角度出发,畅谈分享AI时代如何叩响文教心门。

篇章二:绿色·突围——AI重构生态底线

面对生态挑战,AI正在成为环保的“智慧管家”。用技术解决环保问题,坚持可持续发展的道路,打造展现“绿美东莞”新画卷,让科技向善的力量守护生态底线。生态环境与建筑工程学院的陈宇轩通过分享绿色经济,提出了用AI给环保装上最强大脑。

篇章三:城市·脉动——AI赋能文旅心跳

当AI融入城市文旅,城市灵魂与未来科技展开对话。从智能旅游助手到数字化岭南风情小镇,技术正在重塑文旅体验的边界,让城市记忆可感知、文化温度可触摸。文学与传媒学院的吴雨韩分享了如何在东莞,让AI成为旅游搭子,电信工程与智能化学院的谢梓盛则虚构了AI生成的岭南风情奇幻漂流之旅。

篇章四:觉醒·宣言——人类与AI的共生誓言

当AI能替我们写诗、作曲甚至制定决策,人类的价值坐标是否需要重新校准?在算法的效率远远超过人类极限时,我们选择以清醒者的姿态发问:技术是工具还是伙伴?效率与伦理如何平衡?陈嘉熙同学提出了有力回答:AI 狂飙时代,人类永不掉线!

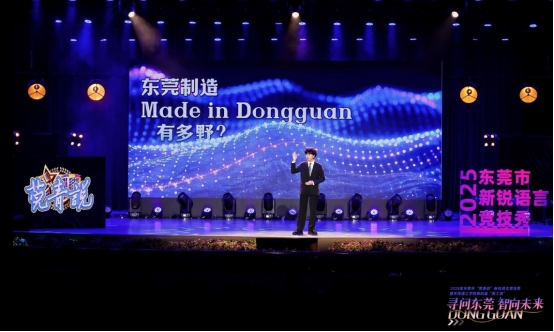

篇章六:智造·未来——AI赋能产业升级

从“东莞制造”到“东莞智造”,AI正在赋能产业升级。东莞用实践揭示:当传统制造业拥抱人工智能,生产线上演的不只是效率升级,更是从“制造”到“智造”的质变。材料学院的吴孜悦结合专业特色介绍了东莞材料共生哲学。而机械工程学院的万佳迪则分享了东莞制造的硬底气和广未来。

面对AI时代的变革,余祥臣结合自身经历,对青年人才在AI时代的发展提出建议。他强调,AI时代需要具备跨学科能力、伦理判断力和持续学习力的复合型人才。他鼓励青年学子不惧挑战、勇于尝试,“今天的每一个奇思妙想,或许就是明天撬动行业的支点”。

马宏伟指出,这个语言舞台承载着思想交锋和青春梦想,也是莞工与城市共生发展的缩影。他勉励同学们勇做“行动派”“破局者”“担当者”,用知识和热爱回应时代呼唤,以青春之名,赴时代之约 。

教务部相关负责人表示,从2021年首次亮相的“莞工说”,到如今成长为湾区青年表达高地的“莞青说”,每一届都在进步。这次 “莞青说”走出演播厅、走进真实校园舞台,以更开放、更沉浸的形式,让青年以自己最熟悉的方式,讲出对城市、时代、科技与文化的理解。

(图文来源:东莞电视台;一审:刘蒂;二审:许燕转;三审:王红成)